1. Kapazität (Einheit: Ah)

Dies ist ein Parameter, der allen am wichtigsten ist. Die Batteriekapazität ist einer der wichtigsten Leistungsindikatoren zur Messung der Batterieleistung. Sie gibt an, wie viel Strom die Batterie unter bestimmten Bedingungen (Entladerate, Temperatur, Abschlussspannung usw.) entlädt (verfügbarer Entladetest JS-150D). Dies ist die Kapazität der Batterie, üblicherweise in Amperestunden angegeben (Abkürzung, ausgedrückt in AH, 1A-h = 3600 °C). Wenn eine Batterie beispielsweise 48 V 200 Ah hat, bedeutet dies, dass die Batterie 48 V x 200 Ah = 9,6 kWh, also 9,6 Kilowatt Strom, speichern kann. Die Batteriekapazität wird je nach Bedingungen in tatsächliche Kapazität, theoretische Kapazität und Nennkapazität unterteilt.

Tatsächliche KapazitätBezeichnet die Strommenge, die eine Batterie unter bestimmten Entladebedingungen (bestimmter Sedimentationsgrad, bestimmte Stromdichte und bestimmte Abschlussspannung) abgeben kann. Die tatsächliche Kapazität entspricht in der Regel nicht der Nennkapazität, die direkt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Lade- und Entladerate abhängt. In der Regel ist die tatsächliche Kapazität kleiner als die Nennkapazität, manchmal sogar deutlich kleiner.

Theoretische Kapazitätbezeichnet die Menge an Elektrizität, die von allen an der Batteriereaktion beteiligten aktiven Substanzen abgegeben wird. Das heißt, die Kapazität im idealsten Zustand.

NennkapazitätBezieht sich auf die auf dem Typenschild angegebene Leistung des Motors oder Elektrogeräts, die unter den Nennbetriebsbedingungen lange funktionsfähig bleibt. Bezieht sich üblicherweise auf die Scheinleistung bei Transformatoren, die Wirkleistung bei Motoren und die Schein- oder Blindleistung bei Phasenregelgeräten in VA, kVA und MVA. In der Anwendung beeinflussen die Geometrie der Polplatte, die Abschlussspannung, die Temperatur und die Entladerate die Batteriekapazität. Beispielsweise sinkt die Batteriekapazität im Winter im Norden rapide, wenn ein Mobiltelefon im Freien verwendet wird.

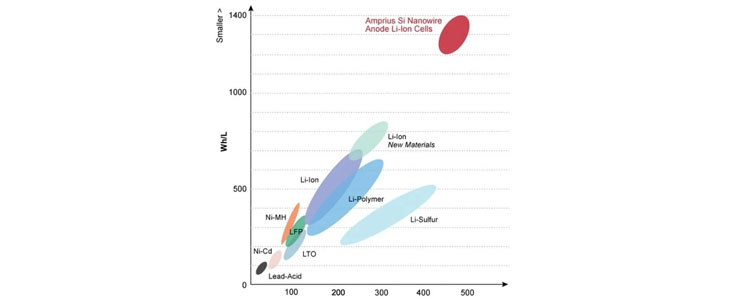

2. Energiedichte (Einheit: Wh/kg oder Wh/L)

Die Energiedichte bzw. Batterieenergiedichte eines elektrochemischen Energiespeichers ist das Verhältnis der ladbaren Energie zur Masse bzw. zum Volumen des Speichermediums. Erstere wird als „Massenenergiedichte“, letztere als „volumetrische Energiedichte“ bezeichnet. Die Einheit ist Wattstunde/kg bzw. Wh/kg bzw. Wattstunde/Liter. Die Leistung ergibt sich aus der oben genannten Kapazität (Ah) und der Betriebsspannung (V) des Integrals. Für Anwendungen ist die Energiedichte aussagekräftiger als die Kapazität.

Mit der aktuellen Lithium-Ionen-Batterietechnologie kann eine Energiedichte von etwa 100 bis 200 Wh/kg erreicht werden. Dieser Wert ist jedoch noch relativ niedrig und stellt in vielen Fällen einen Engpass für Lithium-Ionen-Batterieanwendungen dar. Dieses Problem tritt auch bei Elektrofahrzeugen auf, da Volumen und Gewicht strengen Beschränkungen unterliegen und die Energiedichte der Batterie die maximale Reichweite von Elektrofahrzeugen bestimmt, was zu einer gewissen „Kilometerangst“ führt. Soll die Reichweite eines Elektrofahrzeugs 500 Kilometer erreichen (vergleichbar mit der eines konventionellen Fahrzeugs), muss die Energiedichte des Batteriemonomers mindestens 300 Wh/kg betragen.

Die Erhöhung der Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien ist ein langsamer Prozess, der viel langsamer verläuft als das Mooresche Gesetz in der integrierten Schaltkreisindustrie. Dadurch entsteht eine Differenz zwischen der Leistungssteigerung elektronischer Produkte und der Verbesserung der Energiedichte von Batterien, die mit der Zeit immer größer wird.

Veröffentlichungszeit: 10. November 2023